PYOUN DAE SIK

b.1984

중, 고등학교 시절 답답한 현실에서 내게 유일한 탈출구는 게임이었다. 언제 끝날지 모르는 터널을 지나는 중에 그 터널을 지나고 있다는 것을 잊게 해주었기 때문인 것 같다. 지금 생각해보면 왜 그렇게까지 압박감을 느끼고 답답했는지 모르겠지만, 매일 저녁 잠들면서 ‘목숨을 끊으면 어떨까?’라는 생각을 했던 것 같다. 누구나 그 시절을 그렇게 겪는지 모르겠지만 나에겐 매우 고통스러운 시절이었다. 매일 밤 가위에 눌리며 악몽에 시달리고 술의 도움을 받아 가며 하루하루를 버텼다.

그러던 중 온라인 게임을 시작하게 되었다. 그리고 중독되었다. 지금 생각해보면 짧은 시간에 큰 성취감을 느낄 수 있어서 그랬던 것 같다. 하지만 초반의 쉬운 캐릭터의 성장으로 인한 만족은 금세 끝나고 점점 더 많은 시간과 노가다라고 하는 단순 반복적인 행위를 하게 됐다. 그래야만 좋은 아이템을 가질 수 있고 캐릭터가 성장할 수 있으니 말이다. 일정한 설정 값에 의해 뚜렷한 결과를 기대하고 경험할 수 있는 세계에서, 동일한 패턴의 반복을 통해 얻는 성취감과 만족감은 플레이어를 점점 현실과 멀어지게 만든다. 또한 경쟁이라는 시스템은 온라인 세계에 발을 더욱 확고히 디디게 만든다. 내가 투자한 시간이 5분, 10분 줄어들면 그 세계에서 점점 뒤처지는 게 눈에 확연히 보이기 때문이다. 그렇게 현실과 동떨어진 반복적인 노동을 하며 온라인 속에 갇히게 된다.

내가 작업하면서 느끼는 감정은 이러한 경험과 비슷하다. 일정한 시간을 들여 작업하면 기대되는 결과가 뚜렷하고 예상 가능하다. 또한 정해진 패턴의 반복적 행위는 아이템을 얻는 것처럼 차곡차곡 쌓여가는 게 눈에 바로 확인된다. 그리고 결과적으로 보이는 이미지는 현실세계의 것이라고 할 수도 있지만, 현실이 아닌 가상의 세계를 들여다보는 창이 되기도 한다. 막막하고 두려운 세계에서 또 다른 작은 세계를 만들고 그 안에서 플레이 하고 있는 것이다.

사람들은 내게 작업하는 것이 도를 추구하거나 수행적인 측면이 있는지 묻는다. 하지만 게임에 빠진 사람들에게 정신적인 것을 추구하거나 구도를 위해 수행하는 거냐고 묻지 않는다.

그들을 흔히 폐인이라고 말하고, 현실감각을 잃고 가상세계의 시스템에 매몰되어 있는 사람으로 여기며, 구제해야 할 대상으로 바라본다. 그렇지만 플레이어들은 현실에서 경험할 수 없는 만족을 온라인 공간에서 경험하고 그 세계에서 살아간다.

내게 있어서 작업을 하는 행위는 게임하는 것과 같다. 일정한 규칙을 설정하고 어렴풋이 기대할 수 있는 결과를 향해 가는 현실로부터 유리된 세계 속으로의 중독이다.

내 작업은 맹점에서부터 시작되었다. 개념적으로 알고 있던 맹점을 실험을 통해 실제로 체험했던 일은 지금 생각해봐도 충격적이다. 맹점 실험은 이러했다. 흰 종이에 20cm 간격으로 두 개의 점이 그려져 있다. 이 중 한 점을 종이에서 50cm 정도 떨어져서, 한쪽 눈을 가리고 바라보면 분명히 존재했던 한 점이 시야에서 사라지는 것이다. 혹은 한쪽엔 점이 그려져 있고 다른 쪽엔 끊어져 있는 선이 그려져 있는데, 동일한 방식으로 한쪽 눈을 가리고 50cm 정도 떨어져서 점을 바라보면 끊어져 있던 선이 연결된 선으로 빈 부분이 채워지는 기이한 현상을 경험하게 된다. 이렇게 완벽하게 보고 느끼고 있는데, 보지 못하는 부분이 있고, 그 보지 못하 는 부분을 뇌에서 자의적으로 채우고 있다는 사실은 경험을 했음에도 쉽사리 믿어지지가 않았

다. 그리고 보았기 때문에 의심의 여지가 없고, 보지 못했기 때문에 믿을 수 없다는 사람들의 태도는 나를 더욱 혼란스럽게 만들었다.

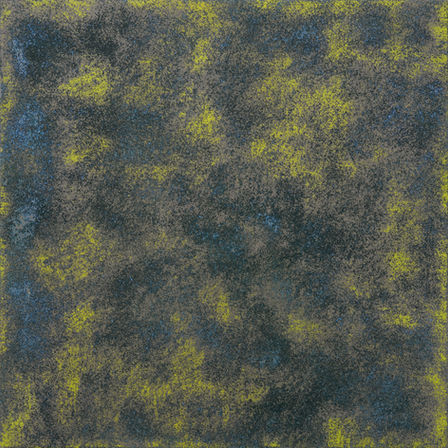

시각적으로 입체감이나 공간감이 느껴지는 이미지를 표면에 제시하고, 그 작업과정으로는 시간의 축적으로 만들어 내는 물성을 강조하는 작업을 진행했다. 그리고 그 둘의 관계를 대립항으로 상정하고 관람자가 무엇을 보고 느끼게 되는지 실험을 진행했다. 그 결과 관객은 표면의 이미지에서 시각적 유사성의 대상을 찾는 감상을 통해 내게 시각의 권력을 경험하게 했다. 눈으로 지각하는 시각과 대상이 지니고 있는 본질적 속성 사이의 밸런스를 맞춰보고 싶었다.

아니, 대상의 본질적 속성, 즉 물성을 인식하도록 유도하고 싶었다. 그래서 시각예술에서 보일 수 있는 어떠한 ‘이미지’라는 것을 소거하고, 시간의 흔적으로 만들어 낸 물성을 강조하기 시작했다. 하지만 어떠한 시도를 하더라도 ‘이미지’라는 것은 소멸되지 않고, 계속해서 새로운, 그리고 더 많은 이미지들을 쏟아내기 시작했다. 그 연유는 연필이라는 재료에 있다.

연필은 정서적 레벨을 제한하는 아주 담백한 재료이자, 밑그림을 그리는 보조 도구로 주로 사용되며, 어두움을 표현하는 검은색이면서 가벼움을 상징하는 반짝임을 동반하는 재료이다. 그러한 연필을 한 획, 한 획, 정직하게 쌓아 올리고, 그 쌓아올린 과정을 그대로 드러내어 시간의 흔적을 담아내는 재료로 사용했다. 처음에는 그런 연필을, 눌러서 자국 낸 화지의 선을 드러내는 용도와 연필로 칠한 결을 이용해 공간감을 극대화하는데 사용했다. 그리고 이미지를 소거하는 과정 중, 한지를 배접하며 발생하게 된 주름을 연필의 광택이 더욱 도드라지게 보이게 만들며, 수많은 시각적 자극을 양산하는 것을 경험하게 되었다. 이후 한지라는 재료에서, 주름이나 요철 등을 제거할 수 있는 벽면으로 바탕재를 변경하게 되었다. 표면을 갈아내어 매

끈하게 만들고 그 위에 연필로 칠하면 완벽하게 이미지를 통제할 수 있을 것이라고 생각했다.

시간이 차곡차곡 쌓여진, 어떤 감정도 개입되지 않는 검은 사각형을 통해 물성을 오롯이 경험 할 수 있으리라 상상하며 칠해 나갔다. 그렇게 다 칠하고 검은 사각형 앞에 섰을 때 예상치못한 이미지들의 현시는 나에게 당혹감과 동시에 안도감을 주었다.

시각 예술에서 눈에 보이는 이미지를 제거하려는 시도는 내게 불안을 선사했다. 무(無)로써 완전무결을 보이고자 하는 것이 아니기에, ‘아무것도 볼 것이 없으면 어떡하지?’라는 불안감과 함께 눈에 보이는 것이 아닌 물질이 지속하며 지니는 시간성을 경험하게 하고 싶은 욕망을 품고 있었다. 그리고 이러한 상반된 태도는 관객의 반응에서도 동일하게 드러난다. 주의를 기울이지 못하여 스치고 지나가는 사람, 물성을 경험하고 느끼며 반응하는 사람, 그럼에도 불구하고 표면 위를 떠다니는 이미지에 집착하는 사람 등 각자가 보고자 하는 방식대로 반응한다. 그런 반응은 때로는 나를 좌절시키고 기쁘게 하며, 회의에 휩싸이게 만든다.

이런 복잡한 감정을 품고 연필로 칠한 과거의 흔적을 대면하면 과거의 흔적 위에 현재의 이미지가 비침을 인식하고 계속 응시하면, 표면 위에 비친 이미지가 도리어 연필로 칠해진 표면의 흔적 너머, 화면 내부의 공간으로 이동하여 전후 관계가 전복됨을 경험한다. 그러면서 과거와 현재, 표면과 내부 사이의 경계에서 혼동을 경험한다.

-작가노트-